幻想水滸伝Ⅳパロ―Ⅳ

「ラフタ、オルガは嘘は言っていないだろう、なら、あとはあたし達の中で話し合うことだよ。

今はこれ以上疑い、脅すべきとあたしは思わない。それに……まあ、あたし達は借りがあるしね」

「借りだと?」

オルガとラフタは「何を言っているんだ」という気持ちを顔に浮かべて、アミダを見ます。

「三日月とラフタの白兵戦。三日月が決着をつけようとした時、お前の仲間はラフタに向けて風の紋章を放っただろう。あれがなければ、この子は斬られていた。違う?」

「えっ」

「あ、俺……だわ」

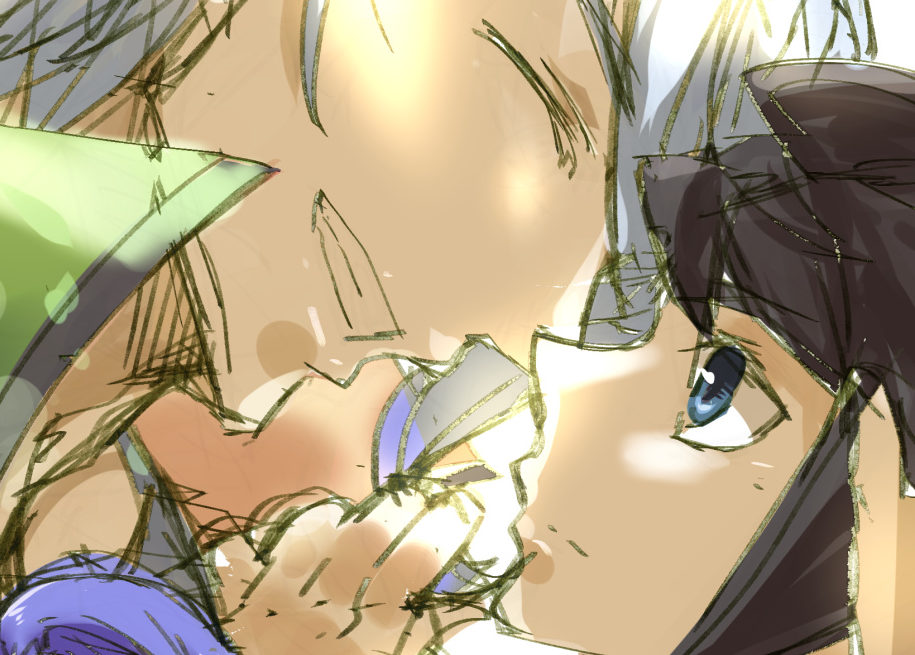

三日月以外の顔を見比べていたラフタに、ユージンが「はい」と手を挙げました。

「……ちっ……わざわざネタばらししなくてもいいだろうが。

それに風の紋章ならそっちだって放ってきたじゃねえか。こっちが助けたってわけじゃねえ」

「!……気付いていたのか」アジーが意外そうに呟きます。

「別に、あの船の上で血なんか見たくなかっただけだ。それにあの勝負はあんたが止めたろ。

だからあの紋章に大した意味はなかった」

少し恥ずかしそうに目をそらしたオルガに、アミダは首を振って笑います。

「理由は問わない。あたしの制止は言ってみれば横やり、こちらが挑んだ勝負をこちらの都合で止めたんだ。

どうあれ、ラフタにずっと近かったお前達の風は、恩情そのもの。

タービンズはそれを仇で返すようなマネはしないさ。そうだろうラフタ」

「姐さん……うー……まあ確かに勘違いしたのはアタシだし、それはごめんね!

あと、……あーもう悔しいけど、ありがと!」

「別に」三日月がきょとんと首を傾げます。

「お前じゃねえ三日月、俺にだ」

「謝られたのは俺」

島の砂浜に笑い声が響きます。

張りつめていた空気がゆっくりしたものに変わり、皆、浮いていた身体を砂に沈め、思い思いに色々な話をしました。

傭兵団の話、クーデリアの話。

あまり皆の話には加わらず、炙った肉を頬張りながら高く上った太陽をちらりと見た三日月は、目的の島に着くまでの海路をぼんやりと考え、そのうちただなんとなく波の音だけを聞き始めました。

静けさから目が覚めていくような朝も、

太陽の光をいっぱいに受けてとめどなく光る昼も、

星が映りこんでちらちらとした光が揺らめく夜も、

1つとして同じ顔を見せない海は三日月にとってとても不思議で、憧れ、

そんな気持ちを感じる存在。

そして、火を囲んで笑うオルガ達を見て、三日月は思います。

これからもこの海で、こうやって家族のような仲間と一緒に生きたい。

そのために必要だと言われるなら、別に俺はギャラルホルンとだって戦うのに。

……と。

今日の戦いは目的も手段もとてもシンプルで、三日月にも現在の状況が常に手に取るようにわかりました。

こういう戦いを何故クーデリアはしようとしないのか、それがわかりませんでした。

(そういうとこ、オルガとちょっと似てるかも)

2隻の船が島の入り江を抜けていきます。

浅瀬を遠く離れ、深くなった海に出るとタービンズの船は三日月達から離れ、来た方向へ船首を向けました。

三日月達の目的地である島は彼女達の方角に対して東南の方向なので、ほぼ逆を向く形になります。

お互いに声が届く範囲に立ち、オルガは船から下した網に掴まるアトラを見ながら別れを告げました。

「あんた達にはアトラのことで世話になった。礼を言う」

「まあお互い様だろう。いずれ、また――……」

しんみりと別れを惜しむ間柄でもなく、お互いの船はぐんぐんと離れていきます。

また、会うことはあるのでしょうか。

まあそうだろうな、とオルガは思いました。

あの場は治まったものの、これから彼女達はあの海賊のことについてアジトかどこかで話し合うのでしょう。

この縁は続きそうだなと感じました。面倒なものじゃないといいが、と心の中でため息をつきます。

そんなオルガを見る三日月は励ましのつもりで「またケンカ売られたら俺がやるから」と言いました。

「いいさミカ、もっと面倒になりそうだ」

「そうかな」

「ああ」

俺に分からないこともオルガには分かるのだろう。

三日月はそう思い、通り過ぎていく小さな岩礁や無人島などを眺めることにします。

海は青いのに、岩や砂浜に打ち寄せると白くなるのはなんでだろう。

そんなことを思いました。