幻想水滸伝Ⅳパロ―Ⅴ

「そうです。偶然、島に向けて録画機を向けていたらですね、こんな大事件が記録されたんですよ!」

「その録画ってのは」

「今見てもらったでしょう?起こった出来事を記録して、何度でも同じ映像として見ることができるんです。

これは私が発明した録画機で」

「……なるほどな」

「これをチャンスとして、この発明を世の中へ」

「なあ、それをクリュセに運べるか?」

「はい?」

「オルガ?」

目を輝かせて話し続ける男の言葉を遮り、突然思いついたようにクリュセの名前を出したオルガへ、三日月は尋ねました。

オルガは、酒場の出入り口で三日月達を見守っていた島の長と、目の前の発明家に交互に目配せし、

姿勢を正して呼吸を整えたら「いいか」と口にし、こう続けます。

「これは、アンタが自分で思ってる以上にヤバイ事件の証拠だ」

そう録画機を指さしたオルガは、次に島の長の男に確認するように言葉を続けます。

「この光が飛んできたのは、ギャラルホルンの要塞の方向だろ。

だからアンタも、俺に「助けろ」なんて言い出した。そうだな」

「ああ、そうとも!何が起こったのかすぐにわかった!あれは、ドルトがギャラルホルンに制圧されたんだと!」

「……制圧なんてもんじゃねえ、あれはただの虐殺だぜ。1人でも生き残っていたなら、神様、いや悪魔の気まぐれかもな」

「……そう、そうだとも。だから、この島はクリュセに従おう」

「逆じゃねえのか?」

「うん?」

皆が見守る中で、オルガと島の長の話は続きます。

「逆だろ?この島に戦える戦力は多くねえ。昨日アンタはそう言ったし、それは事実、俺らが島を見て回って確かめた。

だったらなおさら、ギャラルホルンには従っておこうってハラになるんじゃねえのか?」

「……もちろん、表立ってギャラルホルンに反抗する気は一切無い。だが、もし今後クリュセが戦うというのなら、加わろう。

数は多くないが、戦える力を持つ者もいるし、その時には参加すると言っている者もいる」

「だからそれがなんで」

「その紋章」

「これ?」皆の視線が一斉に注がれた三日月は、不快そうに眉を片方持ち上げました。

「そう、その罰の紋章だよ。

もしかしたらギャラルホルンの気分1つで、明日はこの島が犠牲になるかもしれない。

だから……もし、罰の紋章で群島が結集するのなら……それなら、と……」

(どうせ死ぬなら誰かと一緒の方が、ってことか……)

冷ややかな目で男を見下ろすオルガですが、理由には一応納得します。

積極的な戦意とは到底言えないものの、これがこの島の精一杯の抵抗なのだと理解しました。

「……まあ、その辺もクーデリアに話してみるしかねえ。とりあえずサイ島の言い分は分かった。

で、そのためにもだ、そっちのアンタの録画機をクリュセのクーデリアに確認させたい。運んでもらえないか。

俺達はこの後まだ別の用事があってまだクリュセには戻れないが、クーデリアに今すぐ伝える必要がある」

「……クリュセですか」発明家は不満そうにオルガを一瞥します。

あの田舎に私の発明を理解する者が……とブツブツ語る男へ、

「お前のそれを見せたら、クーデリアは礼金くらい出してくれるはずだぜ」

とオルガがため息をつきながら言うと、男はコロッと態度を変えて喜び勇んで録画機を掴み、港へ走っていきました。

「俺達は後から戻るから、俺から見せろと言われたってクーデリアに伝えろよ」

その男の背中に向かってそう叫び、島の長がオルガへ頭を何度も下げつつ島の住民達の下へ向かう姿を見送り、

さてどうしたもんかな、とオルガと三日月は顔を見合わせました。

「オルガ、どうすんの。あの島、行く?」

三日月は言います。

「それだな……一応、誰か生きてないか、確かめてはおくか……」

「げっマジか?オルガ、危険じゃないのかよ」

ユージンが嫌そうに顔をしかめます。

次にまたあの攻撃が飛んでこないとも限りませんし、行きたくないと露骨に顔に出しました。

「……上陸はしねえ、沖から少しだけだ。

あれだけ根こそぎ消したからには、すぐに同じもんぶっ放してくることはねえだろうしな……。

それに、あの録画なんとかの映像をクーデリアに見せるなら、ドルトが実際どうなったか威力偵察しねえと」

「んー……だけど見たって、あれと馬鹿正直に戦うのは無理じゃねえの。なあ三日月」

「シノ、オルガは別にそんなこと言ってないだろ。オルガが考えるために必要なら仕方ない」

「まあそりゃそうだ」

「オルガ、行くなら俺は別にいいよ」

「ミカ。ありがとな。ユージン、いいか?」

「……ったく、俺だけごねたってダメだろ。わかった、だけど絶対に上陸はなしだ。

あと、ギャラルホルンからばっちり見えるとこまでは行かねえからな」

「ああ、それでいい」

そうして、三日月達はドルト島へ向けて船を進めました。

近づけば近づくほど、その島にはもう人の営みの灯りは点らないのだと、皆が思いました。

抉れた大地

恐らく街があったのだろうと思う建物の残骸

両端しか残っていない山……

まだ少し火の手は残っているようで、燃え広がる相手を探す炎が、ぱち…ぱち…と小さく鳴いていました。

観測した位置が島からどのくらいの距離だったか、島のどの範囲がどんな状態だったかを大まかに羊皮紙に記録して、

彼らの船はクリュセに向けて引き返していきます。

「……戦争か」

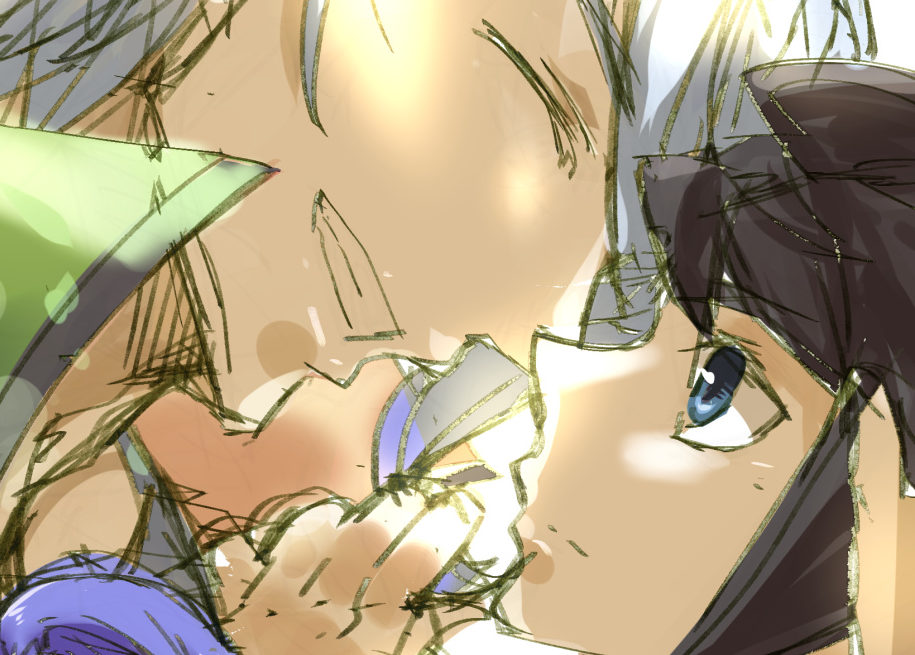

オルガがぽつりと呟いた言葉を三日月は聞き逃しませんでした。

黙ってオルガを見上げ、その後は自分の左手を見ます。

きっとオルガは今とても難しいことを考えているのでしょう。

その答えが出た時に、自分の左手を取ってくれるなら何でもしよう、と思いながら三日月が空を見上げると、

鳥1羽も飛んでいない真っ青な綺麗な空が広がっていました。

それは、静かな群島の海に波紋を広げる戦争の足音が近づいていることなど、微塵も感じさせないスカイブルーでした。