幻想水滸伝Ⅳパロ―Ⅶ

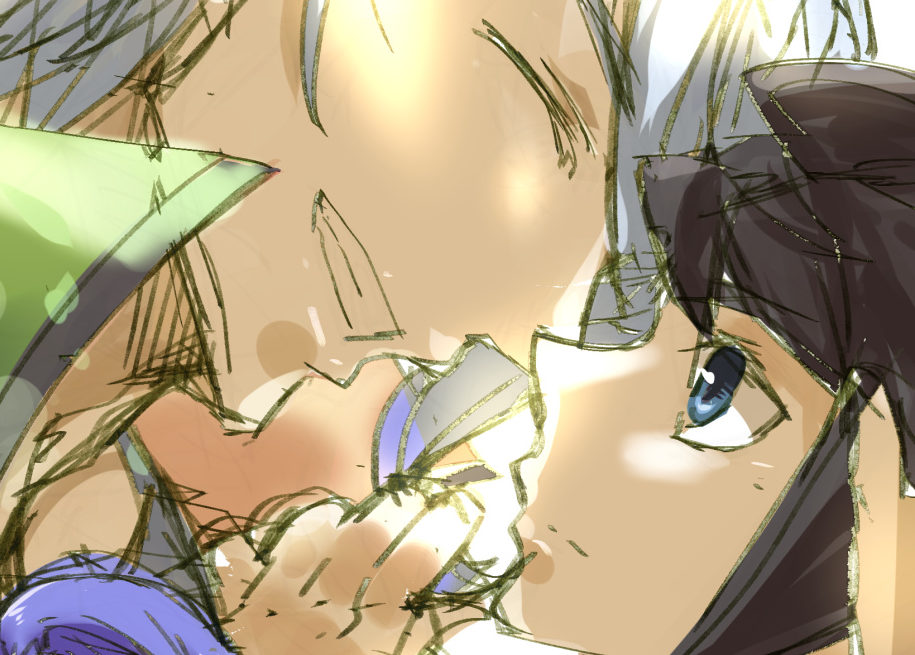

三日月とオルガの2人はクリュセの船に戻る途中、船を泊めている桟橋を渡っているところで三日月が「ちょっと俺、海見てから戻るから」と言って足を止め、オルガと別れました。

「……もう夜だったんだ」

三日月は自分が倒れている間のことは分かりませんが、ギャラルホルンと戦っている間も夜だったので、あれから1日経ったのか……と思いながら、綺麗な星空と、その星空を映す海を眺めています。

「やっぱりあの影、アミダの知り合いなんだ。じゃあ」

自分の左手を見ました。

「……やっぱり、この紋章に食われたら、俺もあの男みたいに影になるのかな。この中で」

そうしたら、自分の命はどこに行くんだろう。

そんなことを考える三日月が桟橋に座り込み、足を海に浸しながら波の音を聞いていた時、アミダが海賊島の洞窟から出てくるのが見えました。

向こうも三日月に気づいたようです。

「なんだ三日月、もう戻ったと思っていたよ」

「その途中。そっちも海、見に来たの?」

「ああ、そんなところ」

アミダは三日月の横に立ったまま、遠くを見ていました。

「お前達の傭兵団の方角は、あちらか。あいつは随分遠くまで行ったのね」

「ん。あ、そういえば……アミダ、なんだっけ。そいつ」

「うん?名瀬のこと?」

「そう、あの髪が長い男、あいつが言ってた。思い出した。

アミダ、お前はまだこっちには来るなよって。全員だ……って、多分ここの連中のことかな」

「……!」

静かな波の音が響く夜の中、アミダが息を飲む音が聞こえるようでした。

「他には」と言う声は小さく震えています。

「他に、何か言っていた?」

「えー……っと、ああ、俺は向こうで酒やってるって」

くしゃ、と泣いているのか笑っているのか、分からない表情のアミダが笑います。

「あいつは……そう、そうなの。三日月、ありがとう。お前にとっては災難だろうけど、それを継いだお前がここに来たのも何かの運命なんだとアタシは思う。

もし名瀬から紋章を継いで生きるヤツがただのろくでなしの賊か何かだったら、その場でアタシが切り倒してやっていた」

「そう?うん、あー……あいつは俺に伝えろとか言ってたわけじゃないけど、アミダが聞きたかったんなら、良かった」

聞いたのは夢の中でだけど、とは言いませんでした。

「ふふ……そうね。

……さて、そろそろお前達の船で休みなさい。明日からまた忙しくなるよ」

「そうする。おやすみ」

「ああ」

短い挨拶を交わした後、三日月とアミダは桟橋を反対方向に進み、それぞれの家に戻っていきました。